Para muchos de nosotros, hablar de madreñas es recular en el tiempo unos pocos años, cuando, siendo rapacínes, corríamos por aquellas calles de pedruscos y boñica, como lo hacen hoy nuestros nietos en cómodos zapatos en el parque y a los que su nombre nada les dice.

Su origen parece bien incierto, pues hay quien afirma qué provienen allende nuestras fronteras por eso de que en algunas partes se las llamaba galochas, lo que indicaría que los galos tuvieron algo que ver en esto. También los hay que afirman que fueron introducidas en España por los peregrinos que hacían el camino de Santiago. Pero vaya usted a saber si tales afirmaciones no provienen de mentes demasiado imaginativas en el primer caso, o de mentes demasiado misericordiosas en el segundo.

Lo que si tienen más claro quienes saben de esto, es qué este calzado tiene que ver con el origen de los primeros pobladores, quienes comenzaron protegiéndose del frío y la humedad con simples tablas atadas a sus pies, pasando por galochas (suela de madera y empeine de pieles), zuecos, etc., que en constante evolución habrían dado origen a las actuales madreñas.

Este calzado de madera en una sola pieza, se utilizaba y se utiliza, —aunque cada vez menos, en toda la cornisa cantábrica y por ende en nuestra montaña. La región con mayor producción siempre fue y, sigue siendo, Asturias, aunque en varias zonas altas de Cantabria y León, también se hacían por artesanos locales.

En nuestros pueblos del Alto Porma, a pesar de estar tan arraigado su uso y disponer de la madera más apropiada para ello (haya, fresno, abedul, cerezo, etc), no hay memoria de artesanos madreñeros, sí de paisanos conocidos con ese apodo, debido a que eran ellos los que iban a buscarlas a Asturias para luego venderlas en su casa, en su tienda, o en el mercado de Boñar los lunes, además de surtir a comercios, incluso en zonas más alejadas, como las riberas del Esla y Torío.

En Vegamián había cinco o seis paisanos que hacían esto último, a los que llamaban 'los madreñeros'. Eran tiempos que el circulante no existía o era escaso, por lo que la única manera de hacerse con unos cuantos pares que compensase el viaje, era mediante el canje. Para ello, cargaban a lomos de su caballo, cebollas, patatas o trigo, y se iban al pueblo asturiano de Tarna para hacerse con ellas mediante esa fórmula de pago.

En nuestra zona el apelativo que recibían estas madreñas, era el de “ La Tarnina” en clara referencia a su origen. Las de hombre podían ser del color de la madera con algún brillo inicial, debido a que solían venir untadas con tocino, o de colores oscuros, por haber sido ahumadas a la lumbre, para protegerlas contra la humedad y las enfermedades de la madera. En cambio, las de mujer, ya podían ser barnizadas, y hasta coloreada su tapa con formas en negros y rojos normalmente.

Nuestros abuelos y padres, cuando bajaban a Vegamián a comprarlas, se aseguraban muy bien de que éstas fuesen del tronco del árbol, —no de su ramaje, así que lo hacían anteponiendo una condición: ¡no me las des de donde canta el cuco! Y es que las de mejor calidad eran las que procedían del tronco del árbol, no las de su ramaje que rajaban ya el día del estreno. (Berto-Vegamián)

Había madreñas para todos y para todo, siendo su uso indiscriminado en cuanto a que lo mismo servían para caminar sobre las empapadas praderas al cuidado del ganado que para hacer las labores de la cuadra o para ir a misa los domingos, aunque puede que para esto último hubiese quien tuviese reservado un segundo par. También era indiscriminado su uso en cuanto a clases sociales, edad o sexo, calzándolas indistintamente el paisanin más humilde y el más rico; el niño o la niña, el señor Cura o el médico para visitar a sus pacientes.

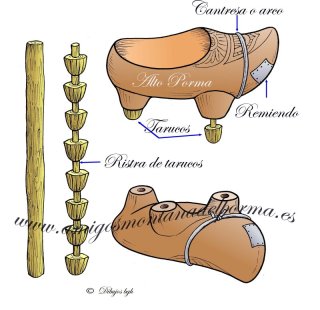

Con las madreñas ya en casa, era obligado proteger sus pellas, y esto, dependiendo de la zona, podía ser con clavos, tarucos de madera o goma en los últimos tiempos de nuestros pueblos. En la zona, acostumbraban a complementarlas con tarucos, en la mayoría de los casos hechos de troncos de espino verde con ayuda de la zuela mientras cuidaban del ganado aquellas tediosas tardes de otoño, sacando de cada palo entre seis y ocho unidades que dejarían secar colgadas en alguna esquina de la cocina de horno o la cuadra.

Así qué su estreno no tendría lugar hasta que el hombre de la casa les ponía esos tarucos, después de taladrar, con sumo cuidado, las tres “pellas” para meterlos, de manera que difícilmente se saldrían si no es que la madreña pasaba largo tiempo en desuso.

Un amigo asturiano, muy dado a coleccionarlas, me contaba en una ocasión que en la zona de Tarna estaba muy extendida la idea de que los tarucos habían sido un invento de los cazurros –por eso de que los de León sois más ahorrativos –decía. Pero bueno, fuese esto así o no, lo que es cierto, es que éstos contribuían a evitar el desgaste de las pellas, alargando de esta manera la vida de la madreña, además de elevar su planta sobre el suelo y, por tanto, de la humedad.

Pero no era ésta la única medida preventiva que tomaban para conseguir una mayor duración. Si veían que comenzaban a rajar por su tapa, pronto las protegerían con un aro-abrazadera de alambre, al que llamaban arco o cantresa, abarcando toda ella para rematarlo por debajo del papo y delante de la pella.

Si estas se repasaban o si, consecuencia de un retortijón, había abierto una de sus pellas, las remendarían con un trozo de hojalata que tenían reservada de la tapa de alguna lata de sardinas o escabeche, sujetándola con puntas tipo alfiler.

Durante los meses de verano, los rapacines las dejábamos aparcadas para correr por la calle en zapatillas, rivalizando así con los veraneantes que, lógicamente, nunca las usaban.

Sería a finales de septiembre cuando, con la llegada de las primeras lluvias, comenzábamos a ponerlas de nuevo. A partir de aquí y hasta el mes de junio, ni grandes ni pequeños andábamos sin ellas. ¡Donde vas sin madreñas! —nos diría nuestra madre, cuando intentabas salir corriendo en zapatillas. ¡Ni se te ocurra! …

Así que nos las pondríamos y, con ellas y los pies bien calentines y secos, volvíamos para casa. Con un simple zarandeo del pie, nos deshacíamos de ellas dejándolas a la puerta para entrar a casa ya en zapatillas.

Y claro, su presencia a la puerta, delataba bien a las claras quien estaba dentro. Así, si tu madre te mandaba ir a casa de alguien para hacer un recado y tú desobedecías alegando que no había nadie, de pronto te espetaría: —¡vete ahora que acabo yo de pasar y están las madreñas a la puerta! Y sí tú, terco como una mula, contestabas alegando que sí, pero que sólo estaban las de la tía … Manuela, ella te remataba con un ¡vete ahora mismo que están las de los dos! …

Pero ya no hay madreñas a la puerta de las casas de los pueblos. Han ido desapareciendo con la llegada de calzados más cómodos, aunque quizá menos higiénicos y apropiados para determinadas labores en el mundo rural, qué, poco a poco, también va desapareciendo.